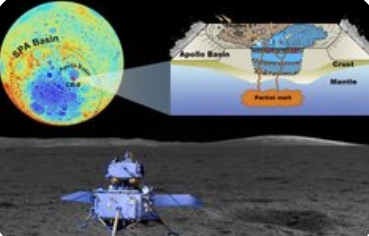

近日,山东大学空间科学研究院行星科学团队发布世界首份月球背面南极-艾肯(SPA)盆地富镁辉石环(“镁环”)的矿物学“检测报告”,相关成果刊登于《自然》旗下《通讯·地球与环境》。这一突破性发现填补了人类对月球背面深部岩石类型及成因的认知空白,为月球演化研究提供了关键实物证据。

长久以来,月球背面因观测难度大,其物质组成长期依赖遥感推测。此次研究基于嫦娥六号任务从SPA盆地采回的月壤样品,通过拉曼光谱技术首次获得“月面真值数据”,揭示镁环区域岩石富含低钙辉石,矿物组成以斜长石(63%-67%)和低钙辉石(25%-27%)为主,属于亚铁苏长岩。研究还发现,镁环物质中斜长石含量显著高于SPA盆地原始深成岩,表明撞击事件后期重塑过程中,月壳物质混入原始苏长岩,形成了独特的富镁特征。

基于光谱学与矿物学特征,团队构建了嫦娥六号着陆区月壤的撞击混合演化模型,将月壤形成划分为五个阶段,从玄武岩喷发到太空风化,系统还原了月球背面月壤的演化历程。这一成果不仅深化了人类对月球早期热演化、撞击过程和壳幔组成的理解,也为未来月球探测任务中的着陆区选择、资源利用等提供了科学依据。

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表科普小报立场。

本文系作者授权科普小报发表,未经许可,不得转载。