科学院发布嫦娥六号月球样品系列研究成果,四项突破性发现以封面文章形式登上国际顶级期刊《自然》,首次为人类揭开了月球背面的演化历史,重塑了月球科学认知框架。

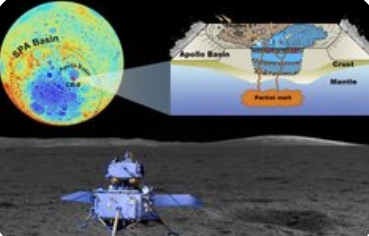

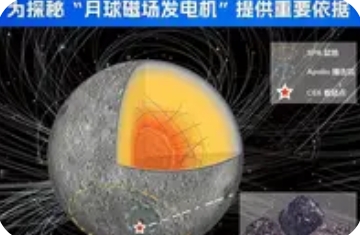

此次研究基于嫦娥六号从南极-艾特肯盆地采集的1935.3克月背样品,该区域是月球最大、最深且最古老的撞击坑,为破解月球“二分性”之谜提供了关键样本。研究团队通过多学科交叉分析,首次揭示月背在约42亿年前和28亿年前经历了两期玄武质火山活动,持续时长超14亿年,远超此前对月球火山活动的认知。同时,月背古磁场数据显示,月球磁场强度在28亿年前曾发生反弹,表明其发电机磁场并非单调衰减,而是存在波动演化。

更令人瞩目的是,月幔水含量分析显示,月背月幔含水量显著低于正面,揭示月球内部水分布存在“二分性”。此外,月背玄武岩被证实源自极度亏损的源区,或与大型撞击事件导致的熔体抽取有关,首次系统揭示了南极-艾特肯撞击对月球深部圈层演化的深远影响。

这些成果不仅填补了月球背面演化研究的空白,更推动中国行星科学从“跟跑”迈向“并跑”。随着更多“嫦娥样本”的深度解析,人类对月球乃至太阳系天体演化的认知将迎来全新篇章。

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表科普小报立场。

本文系作者授权科普小报发表,未经许可,不得转载。