近日,国内计量博物馆展出新莽铜卡尺引发学术热议。这件1992年出土于扬州的青铜量具,将游标卡尺的出现时间提前1600年,改写了全球测量史。

文物实证突破

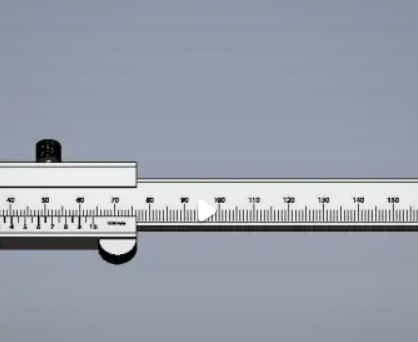

新莽铜卡尺通长13.3厘米,由主尺、副尺和导销组成,可精确测量圆柱体内外径。经碳十四测定,其制造年代为公元9-23年,比法数学家皮埃尔·维尼尔1631年发明的刻度尺早16个世纪。博物馆藏东汉铜卡尺与之形制相同,印证了该技术的延续性。

技术原理溯源

国内学者研究发现,汉代工匠已掌握“差动读数”原理。当副尺移动时,其刻度与主尺的相对位移形成最小分度值0.2毫米,测量精度达0.05%。这种设计思想与现代游标卡尺完全一致。

文明对话启示

英《自然》杂志刊文指出,新莽铜卡尺的发现证明,国内在精密测量领域曾领先世界。目前,扬州博物馆正与剑桥大学合作,通过显微CT扫描还原铜卡尺制造工艺,为古代科技史研究提供新范式。

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表科普小报立场。

本文系作者授权科普小报发表,未经许可,不得转载。