当北方窗挂起第一串腊肠,南方屋檐晾晒出金黄鱼鲞,国内各地正以独特方式迎接腊月的到来。这个承载着年味与记忆的月份,藏着先民应对自然的生存智慧。

气候密码:风干腊味的黄金期

腊月得名于其特殊的气候条件。此时国内大部分地区进入干冷季风主导期,华北平原日均湿度降至40%以下,长江流域夜间温度稳定在5℃左右,这种"干冷不冻"的环境最适合肉类风干。在四川自贡,老盐工仍沿用古法腌制腊肉:将猪肉涂抹花椒、八角等香料后,悬挂在通风的竹楼二层,利用腊月干燥的西北风自然脱水。

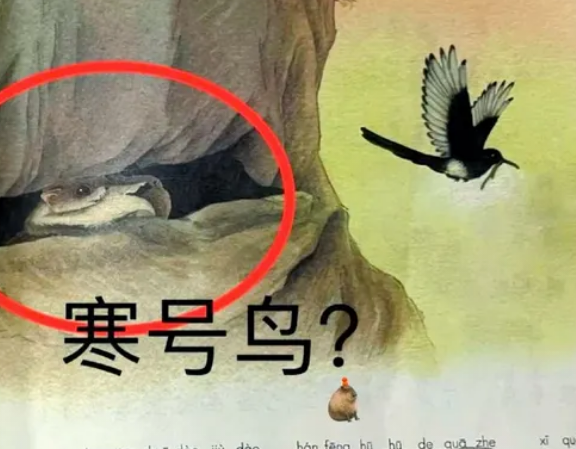

腊月是古代"岁终"的核心时段。陕西韩城的古民居中,至今保留着完整的景复原:正厅供桌上摆放着黍米、腊肉等,墙壁绘有"腊祭图",描绘先民猎获野兽的场景。考古学家在殷墟甲骨文中发现"腊日"记载,证明这种传统已延续三千余年。

年俗图谱:流动的民俗博物馆

腊月的每个日子都有特定习俗:腊月初八喝腊八粥,山西平遥人会在粥里加入当地特产的台蘑;腊月二十三祭灶王,山东曲阜的孔府后裔仍保持着用麦芽糖制作"灶糖"的传统;腊月二十八发面蒸馍,河南禹州农民会用不同形状的面食象征来年收成——鱼形馍寓意"年年有余",元宝馍象征"财源广进"。

现代转型:传统与创新

在浙江金华,火腿非遗传承人开发出低盐腊肉新品,通过控制腌制时间和温度,将含盐量从传统的25%降至12%,更符合现代健康理念。广东佛山将腊味制作与工业旅游结合,游客可以参观自动化腊肠生产线,体验传统工艺与现代科技的融合。

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表科普小报立场。

本文系作者授权科普小报发表,未经许可,不得转载。